-

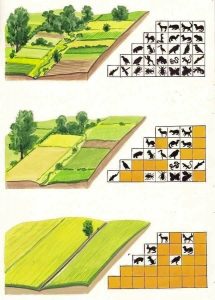

Flurbereinigung und zu große Felder ohne Feldrandbewuchs schaden der Diversität von Pflanzen, Insekten und größeren Wild-Tieren….

-

Kinder-Bergarbeiter im Alter von vier Jahren erleben die Hölle auf Erden, damit wir Elektroautos fahren können

Barbara Jones

● Es sind zwei der 40.000 Kinder, die täglich in den Minen arbeiten, indem sie Felsen auf Kobalt untersuchenIndem er sich durch einen Berg riesiger Felsen mit seinen kleinen nackten Händen wühlt, ist der erschöpfte kleine Junge einen Mitleid erregender Anblick.

-

Je mehr mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte Streifen ( Knicks ) es zwischen Feldern gibt, um so größer die Artenvielfalt! Knicks sind nicht nur der Lebensraum von Vögeln aller Art, es leben, dort auch andere Wildtiere wie Hase, Igel, Kaninchen, Marder, Rehe ect.

-

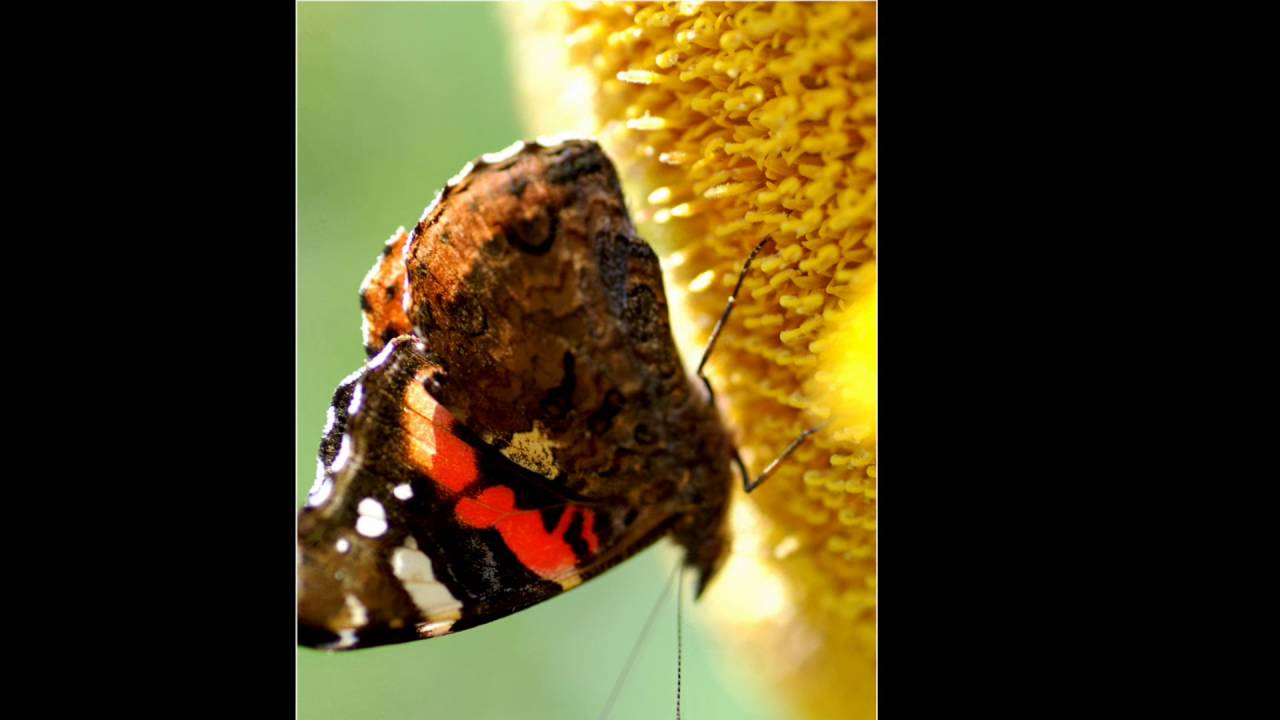

Wildrosenzeit Insekten aller Art tummeln sich auf den wunderschönen Blüten, weil sie offene Blütenstände haben…

-

Unsere Wälder dürfen nicht mit Insektiziden behandelt werden.„Karate Forst flüssig“ ist ein Insektizid mit fettlöslichen Wirkstoffen, d.h. diese reichern sich in der Nahrungskette an und landen früher oder später auch auf unseren Tellern.

- Ernährung, Gartenimpressionen, Gesellschaft, Gesundheit, Impressionen, Petitionen, Politik, Tiere, Twitter

Gärtner pflanzen zu oft Falsches, Wildbiene braucht passende Blüten

Mehlsalbei gehört zu den Pflanzenarten, die auf dem Speiseplan der Wildbienen stehen.

(Foto: picture alliance / Uwe Anspach/d)

In vielen Gärten in Deutschland geht es sehr akkurat und unkrautfrei zu. Dabei täte mehr Schlampigkeit der Umwelt gut, warnen Experten – denn Bienen lieben wilde Blumen. Doch davon gibt es nicht mehr viele.

Auf Balkonen und in Vorgärten sprießt es derzeit in allen Farben, in Gartencentern und Baumärkten greifen Kunden zu Blühmischungen – nicht zuletzt das bayerische Volksbegehren “Rettet die Bienen” hat die Menschen aufgerüttelt. Baden-Württemberg plant bereits ebenfalls ein Volksbegehren, in Nordrhein-Westfalen laufen Gespräche.

Doch vielerorts darben die Insekten weiter, Wildbienen suchen vergeblich nach Nektar. Nicht alles, was bunt blüht, nährt die heimischen Insekten, mahnen Wissenschaftler anlässlich des Weltbienentages. Die Vereinten Nationen haben den Tag 2018 ins Leben gerufen, um auf mehr Schutz der Bienen zu drängen. Experten werten das Volksbegehren in Bayern und das geplante Gesetzespaket als wichtigen Schritt.

Sie sehen aber weiter Handlungsbedarf bei der Landwirtschaft – und geißeln die deutsche Gründlichkeit mit akkuraten Rasenflächen und unkrautfreien Grünanlagen. “Ein bisschen mehr Schlamperei täte der Sache nicht schlecht”, sagt Gerhard Haszprunar, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München und Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. “Es muss nicht immer alles picobello sein.”

Mähroboter, die durch deutsche Gärten surren, machen selbst Gänseblümchen den Garaus. Übrig bleibe “totes Grün”, kaum besser als Steingärten, die gerade in Mode sind. Auch Kommunen und Kleingartenvereine müssten Anpassungen in ihren Vorschriften vornehmen. “Viele Bestimmungen sind absolut kontraproduktiv”, sagt Haszprunar. “Lasst das Gift weg, hört auf, euren Rasen zu düngen und jede Woche zu mähen. Lasst es blühen.”

München macht es vor

Das Umdenken ist am Münchner Rathaus angekommen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bat das Baureferat, die dortigen Blumenkästen mit bienenfreundlichen Blumen zu bepflanzen. Nun sprießen dort statt Geranien unter anderem Mehlsalbei, Löwenmäulchen, Schneeflockenblume, Wolfsmilch, Leberbalsam und Prachtkerze. Mehr Natur: Was in Wäldern mit mehr Pflanzenvielfalt, weniger Eingriffen und Totholz schon stattfindet, müsse nun auf Wiesen, Feldern und in Gartenanlagen umgesetzt werden, fordern die Experten. Denn das Ökosystem ist komplex, Tiere und Pflanzen sind teils genau aufeinander abgestimmt.

Manche Wildbienen brauchen eine ganz bestimmte Blüte, wie Manfred Klein, Leiter des Agrar- und Waldbereichs beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) erläutert. Von rund 560 Arten seien mehr als 41 Prozent in ihrem Bestand gefährdet. Anders als die Honigbiene als “Hausschwein der Imker”, die vom Menschen gezüchtet, mit Zuckerwasser über den Winter gebracht und mit Medikamenten gegen Krankheiten geschützt wird, lebt die Wildbiene nicht in Gemeinschaft – und ist wählerischer bei der Nahrung.

Viele Blumen sind ungeeignet

Gerade die allerschönsten Blumen bieten für Bienen und andere Insekten – mehr als 33.300 Arten sind in Deutschland bekannt – oft keine Nahrung. “Das sind häufig gefüllte Blüten, bei denen Staub- und teils auch Fruchtblätter zu Blütenblättern umgewandelt sind”, sagt Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung München. Die meisten gezüchteten Dahlien, Rosen, Garten-Chrysanthemen und viele Tulpen und Narzissen hätten zugunsten ihres hübschen Aussehens zurückgebildete oder keine Staubblätter – und damit keine Pollen und keinen Nektar.

“Wir reißen den Löwenzahn aus und pflanzen stattdessen eine gefüllte gelbe Dahlie. Weil wir das schön finden. Das hilft aber den Insekten nichts. Es ist, als würde man uns im Wirtshaus nur das Foto von einem Schweinsbraten vorsetzen”, sagt Fleischmann. “Was die Leute heute oft als Natur empfinden, ist vom Menschen künstlich gestaltet.” Der Mensch habe definiert, was Unkraut sei. Jede Pflanze habe aber ihren Platz.

Bei Blühmischungen gebe es große Unterschiede. Die besten mit vielen heimischen Samen sind oft teurer und wachsen langsamer als Mischungen mit einjährigen, fremdländischen Arten. Samen aus Südafrika und Amerika blühen rasch, helfen vielen hiesigen Insekten aber weniger. “Sie können das nicht verwerten. Unsere heimischen Insekten passen zu unseren heimischen Pflanzen wie ein Schlüssel zum Schloss”, sagt Fleischmann.

Blühstreifen am Feld sind nicht sinnvoll

Klein nennt Blühstreifen an Feldrändern “einen Tropfen auf den heißen Stein”. Sie seien fast unnütz, wenn auf allen umgebenden Feldern weiter Pflanzenschutzmittel ausgebracht würden. “Was in der Breite fehlt, sind blütenreiche Wiesen und mehrjährige Brachflächen, auf denen drei oder fünf Jahre nichts passiert.” Das Hauptproblem bleibt den Wissenschaftlern zufolge die intensive Landwirtschaft. 44 Prozent der Fläche Bayerns sind landwirtschaftlich genutzt, etwa 6 Prozent dürften öffentliche und private Grünflächen und Gärten sein. Teils sind die Städte schon fast Biotope. In München ist laut Haszprunar nach Hochrechnungen die Insektendichte pro Flächeneinheit doppelt so hoch wie im landwirtschaftlich geprägten Umland.

Bauern sollten Grünland optimalerweise nicht fünf- oder siebenmal mähen, sondern nur ein- bis zweimal, fordern die Wissenschaftler. Mit starker Düngung sinke zudem die Artenvielfalt bei den Pflanzen – und damit bei den Insekten. Hier müsse die Bundesregierung tätig werden, und die EU müsse bei der nächsten Reform der europäischen Agrarpolitik ab 2020 Lenkungsinstrumente entwickeln, fordert Klein.

“Die Bauern sind Opfertäter”, sagt Haszprunar. “Sie sind Täter, denn sie machen viele Dinge falsch. Sie sind zugleich Opfer einer völlig verfehlten Agrarpolitik auf EU- und auf Bundesebene. Sie können zum Teil aus wirtschaftlichen Zwängen nur das Falsche tun.” Die Politik sei gefordert, aber auch der Konsument. In Österreich böten bessere Restaurants nur noch Speisen aus ökologischer Herstellung an. “Es ist eine Frage breiter gesellschaftlicher Akzeptanz. Das muss sich jetzt verfestigen, damit es nicht ein Hype bleibt.” Erst einmal geht es im Südwesten weiter: Just am Sonntag, den 19. Mai, einen Tag vor dem Weltbienentag, beginnt in Baden-Württemberg die Unterschriftensammlung für das geplante Volksbegehren.

-

Es braucht keine Bienenbomben sondern lediglich eine radikale Umdenke in Sachen Brachen und sogenannten Unkräutern, den Wildpflanzen,denn Bienen und Hummeln lieben genau diese….

-

Haben die Betreiber dieses Vorhabens sich schon einmal vorgestellt, was sie tun, wenn irgendwann alle CO2 Speicher voll sein werden….

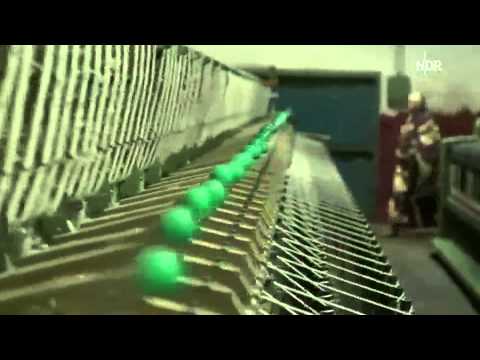

Weltweit größter CO2-Speicher in der Nordsee geplant

60 Millionen Tonnen Kohlendioxid setzen die Häfen von Rotterdam, Amsterdam und Gent jährlich frei. Ein Teil der klimaschädlichen Emissionen soll nun in leere Gasfelder unter der Nordsee gepumpt werden.

Die Häfen von Rotterdam, Antwerpen und Gent sind mit jährlich 60 Millionen Tonnen CO2 für ein Drittel des Treibhausgasausstoßes der Region Belgien, Niederlande und Luxemburg verantwortlich. Bis 2030 wollen die drei Hafenstädte nun zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Luft ziehen und über Leitungen in zwei leere Gasfelder unter der Nordsee pumpen.

“Porthos” sei das größte derartige Projekt weltweit, berichtet der “Guardian”. Die Organisatoren hoffen auf finanzielle Hilfe von der Europäischen Union. Die EU-Kommission ist interessiert, hat aber noch keine konkrete Unterstützung zugesagt. Es gebe noch Zweifel, inwiefern das Vorhaben sich auf die Umwelt auswirken könnte, heißt es etwa vonseiten der niederländischen Regierung.

Will die Menschheit den Klimawandel aufhalten, muss sie den CO2-Gehalt in der Luft verringern. Der Kohlendioxidausstoß muss reduziert und die Industrie auf grüne Energien umgestellt werden. Zusätzlich müssen Anlagen CO2 aus der Luft saugen. Nur so wird es gelingen, die Klimaziele von Paris einzuhalten – da sind sich Experten einig. Doch dabei gibt es gleich zwei große Probleme:

- Die CO2-Fang-Technik ist noch nicht ausgereift, um sie global im großen Maßstab anzuwenden.

- Es ist unklar, wo und in welcher Form der Stoff anschließend gelagert werden soll.

An der richtigen Technik arbeiten Forscher seit Jahren. Im Februar 2019 hat eine Firma in Großbritannien in einem Pilotprojekt die erste Verbrennungsanlage in Betrieb genommen, die CO2 aus der Atmosphäre filtern soll. Das Kohlendioxid wird dabei chemisch von den restlichen Abgasen getrennt und lagert sich an fein verteilten Tröpfchen eines Amins ab. Für die breite Anwendung eignet sich das Verfahren jedoch noch nicht.

Die potenziellen CO2-Speicher, mit denen die drei europäischen Häfen nun die Frage nach fehlenden Lagerstätten beantworten wollen, liegen ungefähr 21 Kilometer vor der niederländischen Küste und drei Kilometer unter dem Meeresboden. Sie bestehen aus porösem Sandstein.

Zunächst soll bis 2026 eine Rohrleitung durch das Hafengelände von Rotterdam gelegt werden, über die dort ansässige Firmen CO2-haltige Abgase entsorgen können. Der Stoff soll dann zentral für den Transport über eine Pipeline vorbereitet und in die leeren Gasspeicher gepumpt werden. In den folgenden vier Jahren planen die Projektverantwortlichen die belgischen Häfen Antwerpen und Gent an das System anzuschließen.

Emissionen um 49 Prozent reduzieren

Das Vorhaben könnte den Niederlanden helfen, ihre ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 will der Staat die Emissionen um 49 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. “Natürlich finde ich Investitionen in erneuerbare Energien besser, aber man muss realistisch bleiben: Solange die Gesellschaft von fossilen Brennstoffen abhängig ist, sind solche Lösungen ein wichtiger Hebel”, sagte Mark Saeys von Universität von Gent der Zeitung “De Morgen”.

Die Idee, Kohlenstoff in großem Umfang zu speichern, gibt es seit vielen Jahren. Das weltweit erste Projekt entstand laut “Guardian” 1996 vor der Küste Norwegens. Damals sollten jährlich eine Million Tonnen CO2 in ein Lager 800 bis 1100 Meter unter der Meeresoberfläche gepumpt werden.

Nachdem in den Nullerjahren sechs ähnliche von der EU geförderte Pilotprojekte hohe Kosten verursachten, stellte die Staatengemeinschaft ihre Unterstützung ein. Die aktuell größte CO2-Fanganlage steht in Texas und ist an ein Kohlekraftwerk gekoppelt. Sie fängt jährlich 1,4 Millionen Tonnen CO2 aus der Luft. Die für Europa geplante Pipeline soll bis zu fünf Millionen Tonnen CO2 im Jahr transportieren können

-

Fleischlos glücklich: Spargel – Kirschtomaten – Quiche

-

Regenfront